バイクカバーを毎日つけたり外したりするのは正直めんどくさいですよね。

「どうせすぐ乗るから」「濡れてもいいか」と油断して放置すると、知らないうちに愛車が紫外線や雨で劣化し、盗難やイタズラのリスクまで高まります。

一方で、「カバーをかけるとサビやキズの原因になる」「風でバタついて使いづらい」といった声も多く、結局“バイクカバーいらない派”に傾いてしまう人も少なくありません。

本記事では、バイクカバーがめんどくさいと感じてしまう原因を具体例で解説しつつ、便利なカバーの選び方からおすすめ製品までを徹底紹介します。

さらに、たった10秒でかけられる裏ワザ手順もまとめているので、読後すぐに日常のストレスを軽減できるはずです。

バイクカバーはめんどくさい!でも本当にいらない?

バイクカバーはめんどくさい!でも本当にいらないのでしょうか。

毎日の着脱は確かに手間ですが、カバーを使わないと愛車の劣化や盗難被害の可能性が高まります。

注意すべきリスクには次のものがあります。

- 愛車を劣化させる紫外線や雨風

- 盗難やいたずらのリスクが高まる

- ホコリや汚れで見た目が悪くなる

それぞれ解説していきます。

愛車を劣化させる紫外線や雨風

紫外線や雨風は外装や樹脂部品に深刻なダメージを与えます。

特に直射日光は塗装の退色を早め、雨水は錆や腐食を進行させる大きな要因です。

屋外でそのまま保管している人は次のような影響を受けやすいです。

- 外観のツヤがどんどん失われていく

- シートが硬化しひび割れやすくなる

- 金属部品が赤さびで劣化する

カバーは長期間愛車を守るための必須アイテムといえるでしょう。

見た目を保ちたい人には避けられない対策です。

盗難やいたずらのリスクが高まる

カバーを使わないバイクは丸見えで、狙われやすい状態になっています。

盗難犯にとって外観が見えることは「目印」となり危険性が増すのです。

無防備な状態で被害に遭う人は以下の状況に多いです。

- スポーツタイプや外車を所有している

- 駐輪場が人通りの少ない立地にある

- 夜間に無防備にバイクを置いている

カバーをかけることで「手間をかけさせる抑止効果」が期待できます。

防犯意識を高めたいなら必須の備えといえるでしょう。

ホコリや汚れで見た目が悪くなる

カバーがないと常に露出しているため、ホコリや泥が付着します。

その結果、こまめに洗車する必要が生じ、手間や費用が増えてしまいます。

特に困りやすい状況は下記の通りです。

- 大通り沿いに駐輪場がある環境

- 工事現場が近く砂ぼこりが舞いやすい環境

- 雨のたび泥はねで下回りが汚れる環境

このように、清潔な状態を保ちにくくなるのです。

カバーを活用するだけで日常メンテナンスの負担は大幅に軽減されます。

バイクカバーが「逆効果」といわれる理由

バイクカバーが「逆効果」といわれる理由を整理します。

適切に使わないと、かえってバイクを傷つけてしまうことがあるのです。

代表的なのは次の二つです。

- カバー内の湿気でサビが発生する

- 風によるバタつきでバイクに傷がつく

それぞれ解説していきます。

カバー内の湿気でサビが発生する

湿気の逃げ場がないカバーは内部で結露を発生させます。

これが長時間続くと金属やボルト部分にサビができやすいのです。

特に発生しやすい状況は以下のとおりです。

- 通気孔がなく密閉性が高すぎるカバー

- 濡れた状態でバイクを覆う習慣

- 夜間の温度差が激しい場所での保管

このように湿気は見えないダメージを促進します。

透湿素材やベンチレーション付きカバーを選ぶことが得策です。

風によるバタつきでバイクに傷がつく

強風時にカバーがはためき、バイクに擦れて細かい傷を作ります。

薄手カバーやサイズ不適合はこの症状が頻発しやすいです。

この被害は次のような状況で特に起こりやすいです。

- 海辺や高台など風が強い地域

- ベルトやバタつき防止構造がない安価品

- サイズが合わず余り部分が煽られる

傷がついてから気づいても手遅れのケースが多いです。

なるべく専用サイズで固定力のある製品を選びましょう。

バイクカバーがめんどくさいと感じる5つの原因

バイクカバーがめんどくさいと感じる原因を整理すると大きく5つあります。

毎日の行動の中で起こる小さな手間が積み重なり、ストレスになるのです。

- 着脱に時間がかかり毎日の作業が面倒

- カバーの前後が分かりにくく手間取る

- 風が強い日にかけるのが大変

- 走行後すぐにかけられない(熱問題)

- 畳んで収納するのが難しい

それぞれ解説していきます。

着脱に時間がかかり毎日の作業が面倒

カバーをかけたり外したりする作業は時間がかかります。

特に朝の出勤前や帰宅後に毎日行うと強いストレスとなります。

こうした面倒さを感じやすい人は以下の人に多いです。

- アパートやマンションの共同駐輪場を利用している

- 雨の日も含め毎日バイク通勤している

- 他の荷物で時間に追われ忙しい

日常的に使う人にとっては大きな負担なのです。

できるだけ短時間で扱える製品を選ぶことがカギになります。

カバーの前後が分かりにくく手間取る

カバーには前後があり、方向を間違えると時間を浪費します。

暗い場所ではさらに見分けにくくイライラが募るのです。

迷いがちなのは次のような人です。

- 夜間や暗い駐輪場でバイクを扱う人

- 車種が大きくカバーがかけにくい人

- 前後の目印がないシンプルな製品を持つ人

簡単なことですが毎回となると意外に負担です。

前後にラベルや色分け表示のあるカバーを選ぶと解決できます。

風が強い日にかけるのが大変

風が強い状況ではカバーが煽られ、うまく装着できません。

結果として何度も持ち直す羽目になりストレスが高まります。

苦労しやすい状況には以下の特徴があります。

- 海沿いやマンション高層駐輪場など風が強い環境

- 1人で大きなバイクにカバーをかけている状況

- 軽量すぎる薄手カバーを使用しているケース

このように環境や製品選びで差が出る問題です。

固定ベルトやバックル付きモデルなら着脱の簡便さが増します。

走行後すぐにかけられない(熱問題)

走行後はマフラーなどの金属部が熱くカバーを溶かす危険があります。

そのため時間を置かないと装着できず面倒に感じるのです。

イライラしやすいのは以下のような場合です。

- 通勤の帰宅後すぐに片付けたいとき

- 夜間や雨天の中で待機したくないとき

- 短時間しか駐車場にいられないとき

熱に弱い素材を避ければトラブルは減ります。

耐熱パーツや二重構造のカバーを使うと便利です。

畳んで収納するのが難しい

使ったカバーを畳むと嵩張り、持ち運びや収納が面倒です。

特にツーリング先でカバーを使う人にとっては大きな悩みになります。

代表的に困る場面は以下のようなときです。

- バッグやケースに入れようとすると収まりきらない

- 雨で濡れたカバーを持ち帰る必要がある

- 複数回の使用後、型崩れで収納袋に入らない

このように収納性が悪いカバーは不便です。

軽量でコンパクト性の高いモデルを選べば解消できます。

【タイプ別】めんどくさくないバイクカバーの選び方

めんどくさくないバイクカバーの選び方をタイプ別に紹介します。

快適な使用感を得るには、あなたの利用環境に合う製品を見極めるのが重要です。

おすすめできる選び方は次の通りです。

- 【究極に楽】ワンタッチで設置できるシェルター型を選ぶ

- 【10秒で装着】着脱しやすい後方ファスナー付きを選ぶ

- 【持ち運びも考慮】軽量・コンパクトなカバーを選ぶ

- 【交換頻度を減らす】耐久性が高くコスパ最強の厚手生地を選ぶ

それぞれ解説していきます。

【究極に楽】ワンタッチで設置できるシェルター型を選ぶ

シェルター型のカバーは屋根一体型でワンタッチ設置が可能です。

ほぼガレージに近い構造で、ストレスの少ない管理ができます。

向いているのは次のような人です。

- 自宅駐車場に十分な設置スペースがある

- 毎日の着脱動作をできる限り減らしたい

- 長期的に愛車を屋外保存したい

手軽さと防御力を兼ね備えており万能です。

初期投資は必要ですが長期的な手間を大幅に減らす選択です。

【10秒で装着】着脱しやすい後方ファスナー付きを選ぶ

ファスナー付きバイクカバーは装着を最短10秒程度で行えます。

背面を大きく開閉できるため簡単にかぶせて収納できるのです。

便利さを感じやすいのは以下に当てはまる人です。

- 従来のカバーが面倒で使うのを諦めた人

- 朝の出勤準備時間がタイトな人

- 女性や小柄な人で大きなカバーに苦戦してきた人

実用的で即効性がある選び方です。

手間を減らしたい人にはベストな手段といえるでしょう。

【持ち運びも考慮】軽量・コンパクトなカバーを選ぶ

軽く小さく畳めるカバーはツーリング先で大変便利です。

収納袋に収まりやすく、濡れても持ち運びに支障が少ないです。

有用なケースはこのような場合に多いです。

- 出張やツーリングで宿泊先にバイクを置く場面

- 盗難防止のため出先でも必ず覆いたい場面

- バイク周辺の荷物を最小限に抑えたい人

このように機動性が求められる人には必須といえます。

軽量モデルは生地が薄めなのでカバーの強度をチェックしましょう。

【交換頻度を減らす】耐久性が高くコスパ最強の厚手生地を選ぶ

厚手の生地は破れにくく耐久力があり、交換サイクルを大幅に減らします。

長期的に見るとコスパ最強と呼べる選択になります。

最適な利用者は以下のような人です。

- 長時間屋外に駐輪している人

- 季節や天候で極端な変化がある地域に住む人

- 安いカバーを何度も買い替えている人

価格が多少高くても結果的に安上がりです。

使用頻度が高い人ほど耐久力を重視して選ぶと良いでしょう。

【タイプ別】めんどくさがり屋におすすめの屋外向けバイクカバー3選

めんどくさがり屋におすすめできるバイクカバーをタイプ別に紹介します。

選び方で紹介した基準を実際の製品に当てはめました。

今回取り上げるのは次の3つです。

- 【シェルター型】DOPPELGANGER ストレージバイクシェルター3

- 【ファスナー付き】Barrichello(バリチェロ) バイクカバー

- 【コスパ最強】WANDA 420D バイクカバー

それぞれ解説していきます。

【シェルター型】DOPPELGANGER ストレージバイクシェルター3

DOPPELGANGERのシェルター型は折りたたみ式で簡単に利用できます。

防水性と耐久性の両方を備え、自宅ガレージ的に使えます。

魅力が大きいのは次のポイントです。

- 耐水圧の高い生地で雨風を完全に遮断

- 骨組みを開閉するだけで簡単設置

- 大型バイクにも対応できる収納サイズ

環境さえ許せば最も面倒が少ないカバーです。

ガチガチの防御を求める人に向いています。

【ファスナー付き】Barrichello(バリチェロ) バイクカバー

Barrichelloのカバーは後方ファスナーで装着時間を大幅短縮できます。

高耐久仕様で盗難防止ベルトもしっかり付属しています。

魅力的な特徴は以下の3つです。

- 背面全開で装着が最短10秒ほど

- 厚手生地で防水性と防風性を両立

- 固定ストラップとロックホールで安心感あり

通勤や頻度の多い人には最適です。

日々の短い時間を節約したい人に強くおすすめできます。

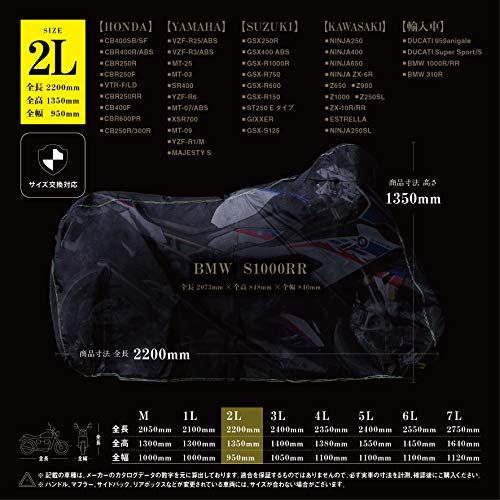

【コスパ最強】WANDA 420D バイクカバー

WANDAの420Dバイクカバーはコスパと耐久性を兼ね備えています。

価格は比較的安いながら生地の厚みがしっかりしている製品です。

ポイントは下記の通りです。

- 420D厚手素材で破れにくい設計

- 防水加工が十分で劣化しにくい

- サイズの展開が多く適合性が高い

コストを抑えながら耐久力も欲しい人に最適です。

買い替えを減らしたい節約志向の人にうってつけといえるでしょう。

【裏ワザ】バイクカバーが劇的に楽になる簡単なかけ方のコツ

バイクカバーが劇的に楽になる簡単なかけ方のコツを紹介します。

ちょっとした工夫で装着のスピードと正確性が大きく変わります。

具体的な手順は以下の通りです。

- STEP1:カバーを広げてハンドル部分に乗せる

- STEP2:左右のミラーにしっかり引っかける

- STEP3:後方に向かって一気に下ろす

それぞれ手順を確認していきます。

STEP1:カバーを広げてハンドル部分に乗せる

最初にカバーを広げてバランスを取り、ハンドル部分に軽く乗せます。

ここで位置を安定させると次工程がスムーズになります。

ありがちなコツは以下のようなものです。

- 前後を間違えないか必ず確認しておく

- 裾が地面に触れないよう注意する

- ミラー部分の基準を意識して持つ

位置がずれると手間が増えるので重要なステップです。

最初の動作でしっかり安定させる癖をつけましょう。

STEP2:左右のミラーにしっかり引っかける

次に左右ミラーを支点にしてカバーをかけます。

これで自然に前後方向の位置合わせもできるようになります。

注意すべき点は以下の通りです。

- 左右ミラーに均等なバランスでかける

- 強風時は片側を仮固定して進める

- ズレ防止にバックルをすぐ装着する

ここで安定すると大きなバタつきを防げます。

扱いやすさが格段に向上する方法なので必ず取り入れましょう。

STEP3:後方に向かって一気に下ろす

最後に後方へカバー全体を下ろし、一気に覆って完成です。

重力を使ってスムーズに展開するのがコツです。

実際のポイントは以下の通りです。

- 引っ張るのではなく落とすように動かす

- 後輪周辺でシッカリ地面に接地させる

- 下ろしたらベルトで直ちに固定する

この流れなら短時間で確実に装着できます。

慣れると10秒前後でかけ終えることも可能になります。

まとめ

バイクカバーは「めんどくさい」と感じやすいアイテムですが、使わないことで受けるダメージやリスクは想像以上に大きいものです。

紫外線や雨風による劣化、盗難やいたずらの危険、ホコリや汚れが溜まる不快さを考えると、やはりバイクを守るには欠かせない存在といえるでしょう。

ただし、湿気や風による逆効果を防ぐためには、カバーの選び方や扱い方が重要です。

ワンタッチで設置できるシェルター型や、10秒で装着できるファスナー付きモデルを取り入れれば、毎日のストレスは大幅に軽減できます。

さらに、簡単なかけ方のコツを身につければ、面倒だと感じていた作業も驚くほどスムーズに変わります。

あなたのライフスタイルや駐輪環境に合った製品を選ぶことで、「バイクカバー=面倒」というイメージは必ず払拭できるはずです。

愛車を長く美しく保つために、この記事で紹介した方法やアイテムを取り入れてみてください。

次にカバーをかける瞬間から、あなたのバイクライフはきっともっと快適になるでしょう。

コメント